オンライン診療と買い物サービスの合わせ技 総務省実証25年度第1弾 中国支社 山口県美祢市3局

総務省の2025(令和7)年度の「地域の持続可能性の確保に向けた郵便局の利活用推進事業」8案件の第1弾として9月18日、山口県美祢市の豊田前局(岡村栄治局長)、赤郷局(田中純也局長)、嘉万局(俵克彰局長)の3局を拠点にオンライン診療と買い物支援サービスの合わせ技事業がスタートした。

人口減少と高齢化が進む地域で「コミュニティ・ハブ」の本格的なモデルづくりを目指す。〝みねポス〟開始セレモニーで、美祢市の篠田洋司市長は「地方は〝地域おこし〟から〝地域残し〟の段階に入った。郵便局をもっともっと活用させていただきたい」と語った。

10月からは総務省の実証2弾、3弾目が、愛媛県宇和島市での「オンライン診療・服薬指導」、熊本県上天草市での「郵便局を離島の拠点に:湯島招く猫プロジェクト」も始まっている。

〝地域残し〟に郵便局を 篠田市長

「郵便局でつながる地域・医療・生活ネットワーク〝みねポス〟創出事業」は、618人が生活する医師が不在の赤郷地区の3局のスペースに診療ブースを設置(赤郷局は公民館敷地内のため、公民館入り口に設置)し、オンライン診療とオンライン服薬指導とともに、生活必需品の注文と受け取りを郵便局が受け持つ全国初の実証事業。案内等のサポートを局長や社員が受け持ち、支払いは郵便局のATMで可能だ。生活サービスを郵便局に集約することで、人口減少と高齢化が進む中でも住民の方々の孤独を排し、足を動かすことで精神・肉体ともに健康に貢献。実証期間は来年1月まで。26年度からの実装も視野に入れる。

実証事業の統括と進行管理、システム開発を行うのは山口大学発のベンチャー企業㈱メディモニー(田透社長)。中国支社(砂孝治支社長)が実証局のサービスを総合調整し、山口県長北地区連絡会(上村真一統括局長/油谷)の厚保局(野村友智局長)が市内各局の連絡窓口を担う。

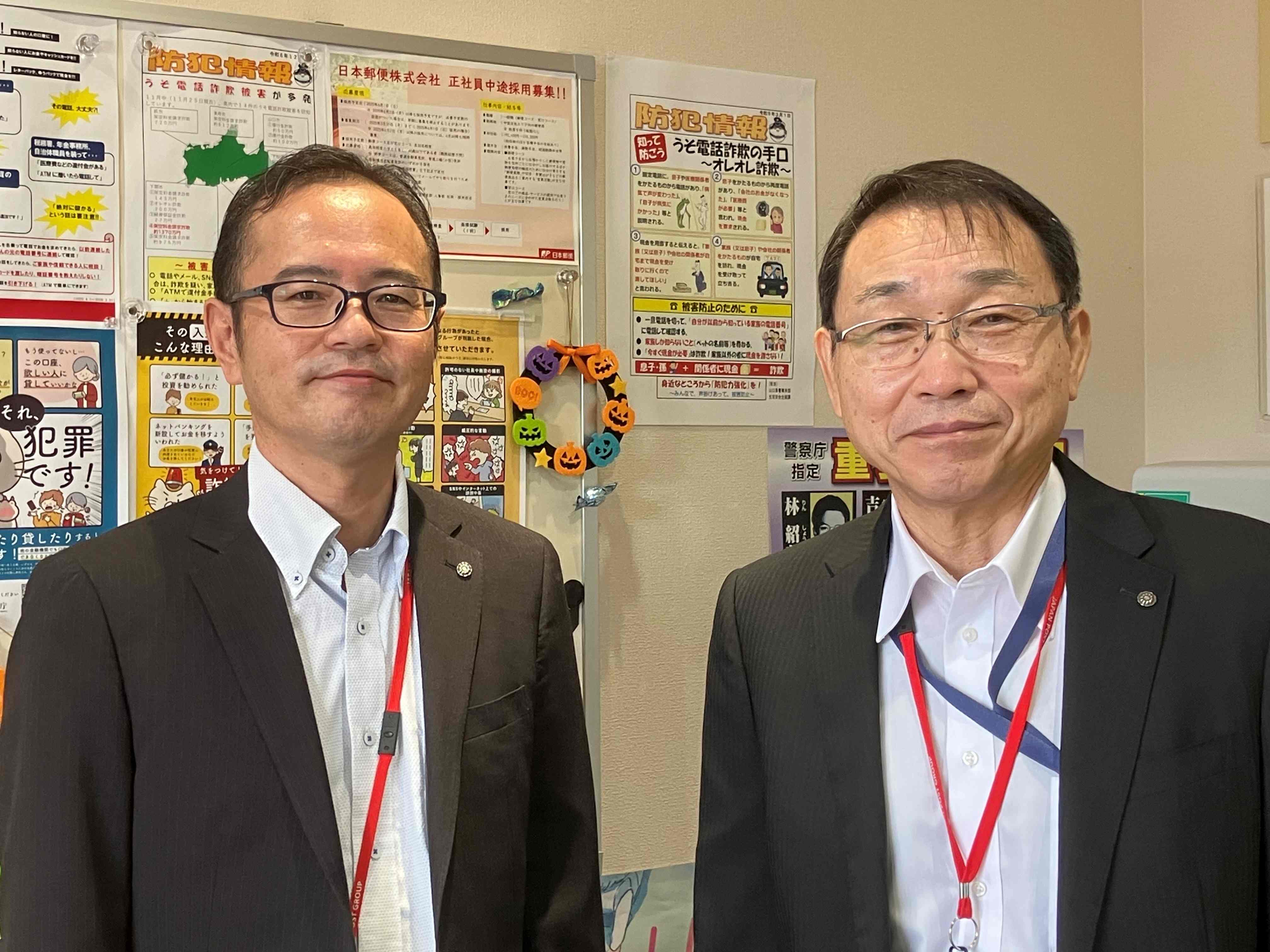

赤郷局の田中局長(左)と菅野諒総務省地域貢献推進官

厚保局の野村局長㊧と美祢局の生田局長

オンライン診療と買い物支援の拠点は豊田前局、赤郷局、嘉万局の3局。美祢局(生田康文局長)、大田局(藤井悦司局長)、秋吉局(中野剛一副統括局長)の3局は買い物の配送拠点を受け持つ。配送は郵便車両余積を使う「ぽすちょこ便」も活用する。

市はメディモニー社と連携し、関係機関と調整して美祢市立病院が診察、山口大学医学部附属地域遠隔医療センターが研究、山口県産業技術センターは技術支援、市商工会が市内商店と調整、美祢第一交通・美祢構内タクシー・秋芳タクシーは患者の乗り合い臨時便を運行する。実に多くの関係者によって事業が成り立っている。

収益面での想定は、オンライン診療の通信インフラコストが3局計年間25万2000円、郵便局の場所貸代とサポート代は3局計年間90万円。買い物支援はスーパー等が商品に価格転嫁し、一部手数料の回収を1局年240回、週5名程度の利用で、延べ720回×購入1回1000円を想定している。将来は他病院や薬局の連携拡大、買い物支援も他局での横展開による利用者増を目指す。

郵便局の「コミュニティ・ハブ化」による収益的な検証や、公民館内にある赤郷局と、豊田前局や嘉万局の局内ブース設置の場合も比較する。

人の輪広げるコミュニティーに

これまでも、市の行政事務や空き家バンク登録支援事業を受託している赤郷局で、9月18日に開催された〝みねポス〟開始セレモニーで、㈱メディモニーの田社長(写真上)は「日常の医療、健康のために郵便局に足を運んでいただくことによるコミュニティー強化を、多くの方々と力を合わせて取り組むモデルを全国に広げたい」と意欲を示した。

総務省郵便局活用課の廣瀬照隆課長(写真上)は「高齢化、過疎化への対応は待ったなしだ。6月に閣議決定された『地方創生2.0基本構想』で地方を維持する必要最低限のサービス維持の体制構築が盛り込まれた。郵便局ネットワークがさまざまな生活課題に対応できる新たな取り組みを後押ししたい」と強調した。

美祢市の篠田市長(写真上)は「地方は〝地域おこし〟から〝地域残し〟の段階に入った。次のステップに進むために郵便局を地域資源と捉え、もっともっと活用させていただきたい。課題解決こそ地域の方々の幸せにつながる」と指摘した。

中国支社経営管理本部の児島純一本部長(写真上、支社長代理)は「日本郵便は経営理念に『一人ひとりの人生に寄り添う。すべての人の心をあたためる』と掲げている。郵便局をコミュニティ・ハブとして笑顔で暮らせる町づくりに貢献したい」と語った。

山口大学医学部附属病院の貞廣浩和医師(写真上)は「医療は究極の第三次産業(サービスや情報等を含む無形の価値を提供)。あらゆるサービスの理解を得つつ、患者に寄り添い、便利な未来を目指さなければいけない」と述べた。

記念撮影後の取材で、総務省は「商品の自宅配送も郵便局はできるが、高齢の方が家から出ずに誰とも会わなくなる。買い物や診察待ち等で〝人の輪〟が広がる。産官学の多くの団体が手をつなぎ合うことで利益は分散するが、リスクや負担も分散し、コミュニティーが定着する」と説明した。

貞廣医師は「課題はかかる資金。病院側もボランティアではできない。例えば、アマゾンは5%の手数料を価格転嫁しているとも聞く。公金でなく、何らかの方法で実装の形をつくっていただきたい」と懇願した。

赤郷局の田中局長は「利便性はもとより、地域の絆を深め、地域の方々に元気になっていただきたい」と話していた。